俯卧位通气是中、重度急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者重要的治疗措施之一,可有效改善患者氧合,降低病死率。最早由Bryan于1974年提出,是通过体位改变增加肺组织背侧通气、均一化肺内胸腔压梯度,改善肺组织应力和应变分布,促进分泌物清除,从而改善患者通气及降低呼吸机相关肺损伤的发生。

俯卧位通气的优势:

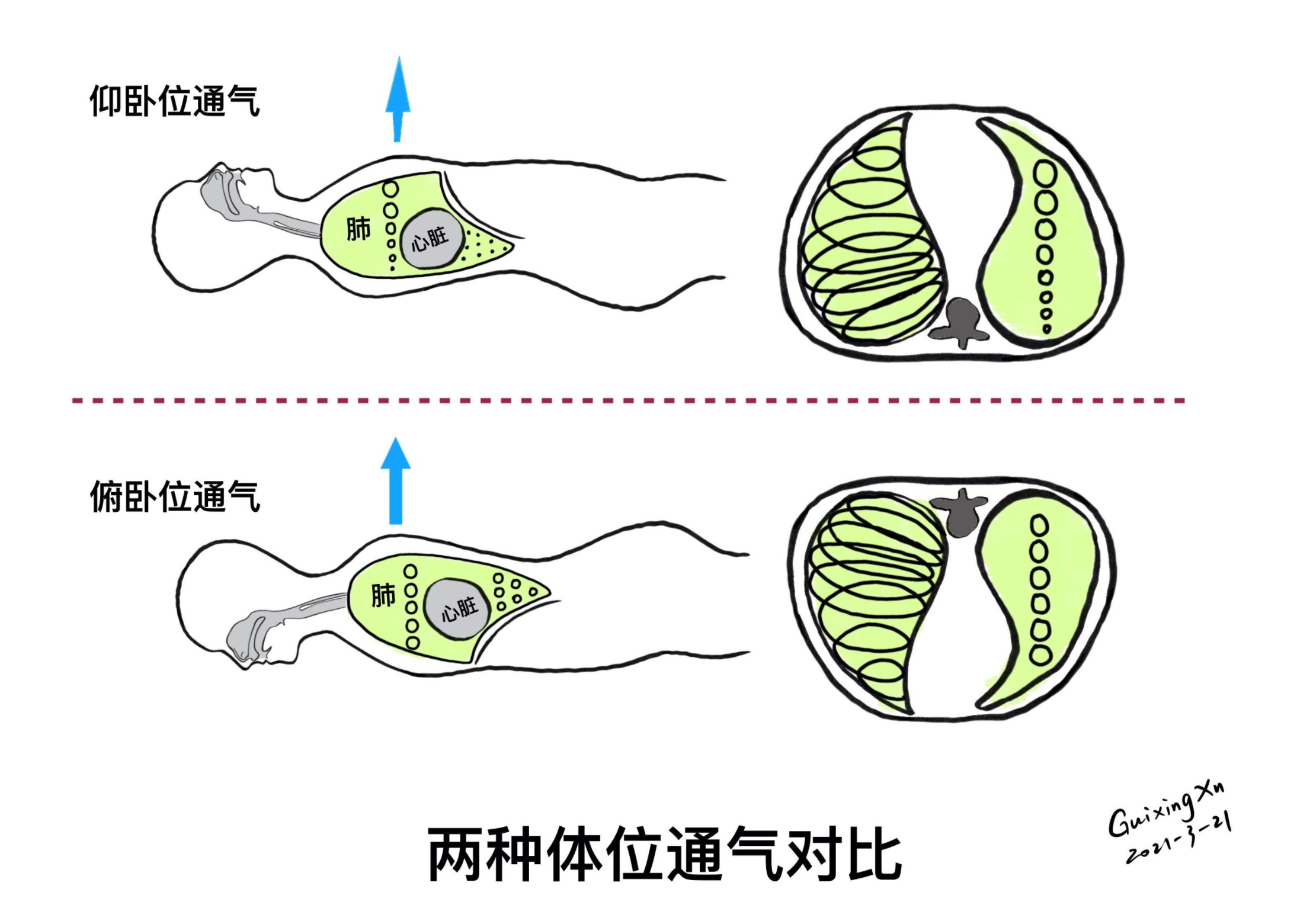

1、俯卧位通气胸腔压力梯度减少,肺部压力趋向一致,背侧肺泡重新开放。有研究证实ARDS 患者俯卧位通气时肺内分流和无效腔通气分别减少21%~50% 及 20%~47%,V/Q (通气/血流比)明显改善; CT 成像技术研究发现,转变为俯卧位后,炎性渗出向腹侧移动并重新分布,背侧萎陷肺泡复张,肺容量增加,全肺通气情况好转。

2,俯卧位通气减少呼吸机相关性肺损伤(VILI) 俯卧位所需PEEP更低。并且有研究显示即使给予患者较高水平PEEP,俯卧位通气亦能提高肺泡稳定性,防止过度通气从而减少VILI发生。

3、俯卧位通气有效解除压迫。 患者转为俯卧位后胸骨承担心脏重量解除了心脏对肺的部分压迫,有利于肺的进一步扩张;俯卧位通气还能解除肺对背侧肺组织的压迫,促使背侧萎陷肺泡扩张;ARDS患者肺血管的炎性外渗使肺组织重量增加,俯卧位通气时肺泡扩张更加明显;俯卧位通气能解除膈肌运动受限,膈肌位置下移,功能残气量增加,肺泡复张,氧合指数改善。

4,俯卧位通气时背侧胸壁顺应性改善大于胸侧顺应性降低。减少了患者因氧合功能障碍导致的继发性器官功能障碍和病死率。

5,俯卧位通气体位有利引流。 俯卧位通气患者气道平台压降低,肺静态顺应性增加,由于重力因素的影响,深部痰液引流更为充分,气道阻力降低,呼吸做功减少。

详细了解可阅读:急性呼吸窘迫综合征患者俯卧位通气治疗规范化流程_2020.PDF