标准胸外按压心肺复苏存在胸外按压禁忌的局限性、易并发胸肋骨骨折的缺陷性以及通气/血流比失衡的片面性等问题,因此腹部提压心肺复苏法(active abdominal compression-decompression CPR,AACD-CPR)应运而生。

AACD-CPR是通过对CA(心脏骤停)患者提拉与按压腹部改变腹内压力使膈肌上下移动,进而改变胸腔压力发挥“腹泵”和“胸泵”等多泵效应,达到建立人工循环与呼吸的目的。AACD-CPR适应证包括:①开放性胸外伤或心脏贯通伤、胸部挤压伤伴CA且无开胸手术条件;②胸部重度烧伤及严重剥脱性皮炎伴CA;③大面积胸壁不稳定(连枷胸)、胸壁肿瘤、胸廓畸形伴CA;④大量胸腔积液及严重胸膜病变伴CA;⑤张力性及交通性气胸、严重肺大泡和重度肺实变伴CA;⑥复杂先天性心脏病、严重心包积液、心包填塞以及某些人工瓣膜置换术者(胸外按压加压于置换瓣环可导致心脏创伤);⑦主动脉缩窄、主动脉夹层、主动脉瘤破裂继发CA;⑧纵隔感染或纵隔肿瘤伴CA;⑨食管破裂、气管破裂伴CA;⑩胸椎、胸廓畸形,颈椎、胸椎损伤伴CA;11STD-CPR过程中出现胸肋骨骨折者。AACD-CPR禁忌证为腹部外伤、腹主动脉瘤、膈肌破裂、腹腔器官出血、腹腔巨大肿物等。

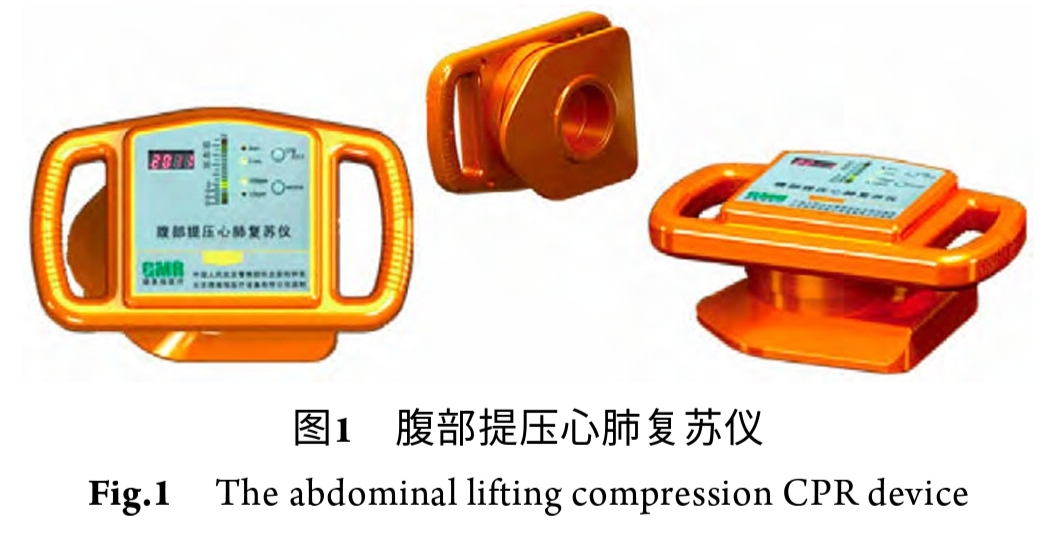

AACD-CPR所使用的腹部提压心肺复苏仪针对成人患者设计,不适用于婴幼儿、儿童及体重<40 kg或>150 kg的患者等。

AACD-CPR的原理及缺陷

腹部参与人体的呼吸和循环等基本生命活动,腹腔内的血流占人体总血流量的1/4,而膈肌是肺部呼吸的主要动力器官;依托上述腹部循环与呼吸的生理基础,从具有胸外按压禁忌证的心脏骤停患者的临床实际需求出发。

腹部提压心肺复苏时,将腹部提压心肺复苏仪的吸盘置于患者肋缘与剑突下方腹部正中的腹壁吸附固定,操作者的提拉力度控制在20~30kg,按压力度控制在40~50kg,以100次/min的频率进行腹部提压心肺复苏。动物实验和部分临床案例研究表明,腹部提压心肺复苏可产生良好的血流动力学及呼吸支持效应。有关专家曾针对其提出的腹部按压心肺复苏提出“腹泵”机制,认为在腹部加压时腹腔内压力升高,压迫肝脏促使肝内血液迅速排空,这种排空作用使肝静脉血流汇入下腔静脉,血压提升。腹部放松时,腹腔内压力减小,腹腔大静脉开放,下肢血液顺利回流,适当的腹部压力可产生6L/min的心输出量。当实施腹部按压时腹腔内压力升高,腹部脏器及容量血管受压,使腹部器官中含有的人体25%的血液回流入心脏,增加动脉压力以及冠脉灌注压。

研究人员通过心脏骤停猪腹部按压试验,证实腹部按压心肺复苏较传统胸外按压可增加60%的冠脉灌注。腹部按压亦有不足之处,如每次腹部按压放松时,膈肌自然下降回原位,不能最大限度地主动增加膈肌移动幅度,影响了有效的循环和呼吸。国外学者对“腹泵”机制的研究主要集中于腹部按压时血流动力学的变化,尚无对腹部主动提拉与按压时血流动力学及通气/血流比的研究,尤其是腹腔内压力变化引起的循环和呼吸变化对心肺脑整体复苏产生影响的病理生理机制缺乏系统性研究,故深入探讨腹部提压心肺复苏的基础理论及运行机制具有较大的理伦与临床意义。

AACD-CPR可协同传统心肺复苏加强对CA患者的抢救。

通过运用腹部提压心肺复苏的标准化、多元化、个体化临床操作方法,AACD-CPR为高质量CPR奠定了基础,实现了临床四大效应:一是开放气道的海姆立克效应,AACD-CPR按压腹部时腹腔内压力上升致膈肌上移,迅速产生较高的呼出流速,排出气道和肺内储留的异物,帮助患者畅通上下呼吸道。二是人工呼吸的通气效应,AACDCPR的呼吸模式在提拉与按压腹部促使膈肌上下移动,通过改变腹、胸腔内压力,促使肺部完成吸气与呼气动作,充分提供氧合。三是人工循环的增强效应,AACD-CPR为患者建立人工循环时,当其提拉与按压腹部可驱使静脉血液回流增加,尤其是增加腹主动脉压的同时,提高了冠脉灌注压,增加了心排血量,建立更有效的人工循环。四是争分夺秒的时间效应,AACD-CPR为患者进行复苏时,对上身的穿刺、气管插管等其他相关操作影响较小,充分提供血容量并提高了协同配合效率,同时为患者实施体外电除颤时,不需要停止按压,不影响腹部提压操作,充分为复苏赢得了宝贵时间。当CA患者无胸外按压禁忌证时可协同运用AACD-CPR和STD-CPR技术。AACD-CPR可以对STD-CPR的抢救环节进行协同加强,提高CPR的效率和效果。当CA患者存在胸外按压禁忌证时,可运用AACD-CPR方法开放气道、协助呼吸、建立循环、放置电极贴片除颤而不需要停止按压,均能在与“死神”抗争、与时间赛跑上发挥作用。

AACD-CPR具体操作方法下载下方PDF。